年末年始休診期間

12月28日(月)午後~1月3日(日)

※28日(月)午前は通常通り9:00~13:00まで診察しております。

期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます。

日付: 2020年12月7日 カテゴリ:お知らせ

LINE相談・予約

076-442-3888

LINE相談・予約

076-442-3888

※28日(月)午前は通常通り9:00~13:00まで診察しております。

期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます。

日付: 2020年12月7日 カテゴリ:お知らせ

スケジュール(2024年04月25日現在)

2024年05月21日(火) 新診療所のリニューアルオープン

2024年7月頃 旧診療所の解体工事完了

2024年8月頃 駐車場工事完了

今後ともよろしくお願い致します。

日付: 2024年4月25日 カテゴリ:お知らせ

材料費などの高騰の影響を受け、

当院の自由診療料金を令和6年4月1日を持ちまして料金改定をさせていただきますので、お知らせいたします。

詳しい内容はまた料金表に記載いたします。

日付: 2024年3月17日 カテゴリ:お知らせ

金川歯科新築工事に伴い、金川歯科の駐車場および隣のダイコウパーク桜木町の一部を暫くの間、閉鎖します。

ご不便をお掛けして申し訳ありませんが、近隣駐車場のご利用をよろしくお願い致します。

医院並びのダイコウパーク、テクノパーク駐車場につきましては受付でサービス券を配布しております。

日付: 2023年8月23日 カテゴリ:お知らせ

下記の期間につきまして休診とさせていただきます。

12月29日(水)~1月3日(月)

※12月28日(火)は午前のみ(9時から13時まで)の診療になります。

日付: 2021年12月18日 カテゴリ:お知らせ

下記の期間につきまして休診とさせていただきます。

8月13日(金)~8月18日(水)

※8月12日(木)は9:00~17:00まで診察しております。

(通常の18:30より診療時間を短縮)

日付: 2021年7月19日 カテゴリ:お知らせ

こんにちは、金川歯科です。

今回は、虫歯のメカニズムから考えた虫歯予防について簡単に解説します

虫歯菌によって歯に穴が空く病気が虫歯です。

虫歯の原因は「細菌」で、Streptococcus mutans(ミュータンス菌)やStreptococcus sobrinusがう蝕病原菌として知られています。

これらのう蝕病原菌は、砂糖の主成分であるショ糖(スクロース)を代謝して、乳酸などの酸を作って歯を溶かします。

また、何よりも怖いのが、スクロースを原料にして作った「粘着性多糖体(グリコカリックスglycocalyx)」です。

文字通り、粘着性多糖体は、粘着性があるもので、これによって、う蝕病原菌は歯に頑固にくっつくことができます。

う蝕病原菌がスクロースを利用してつくる粘着性多糖体を「不溶性グルカン」といいます。

この不溶性グルカンでぬるぬるのバイオフィルムを形成して歯に頑固にくっつき、そこから酸を産生し続けることで歯を溶かしていき、放置すると大きな虫歯の穴を作るのです。

この話をまとめると、

1)虫歯はう蝕病原菌が原因である

2)う蝕病原菌はスクロースで不溶性グルカンを作る

3)不溶性グルカンによって、う蝕病原菌は歯に頑固にくっつく

4)歯に頑固にくっついたう蝕病原菌が酸を作り続けて、歯に穴を空ける

といった感じです。

要は、虫歯の形成には、「う蝕病原菌」と「スクロース」、そしてターゲットとなる「歯」が必要です。

上で述べたように、虫歯形成には

1)う蝕病原菌

2)スクロース

3)歯

の3要素が必要であり、

逆にいうと、それぞれの要素を排除したり、強化することで虫歯を予防することができます。

虫歯をするために行うべきことを簡単にいうと、次のようになります。

1)う蝕病原菌の排除:正しく歯ブラシをして、う蝕病原菌が歯の表面にくっつかないようにする

2)スクロースの排除:甘味料として砂糖の代わりのものを摂取する

3)歯の強化:フッ素で歯の耐酸性をアップする

また、これらの3要素以外に、「時間」という要素もあります。

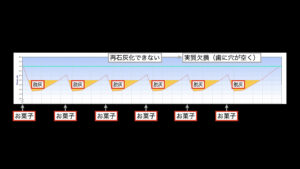

たとえば、砂糖を1時間置きに摂取する場合と、10分置きにだらだら摂取する場合で比較すると、10分置きにだらだら摂取する方が確実に虫歯になりやすいです。

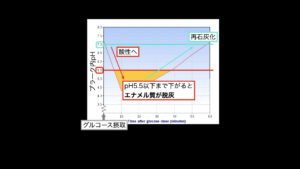

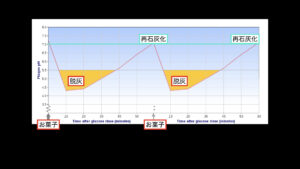

Stephanカーブ

砂糖を摂取する、プラーク(う蝕病原菌の塊)の中のpHはすぐに酸性に傾き、プラーク周囲の歯が溶け出しますが、唾液の力で、pHを中性に戻してくれるので、再石灰化が起こり、歯を脱灰から守ってくれます。

1時間以上の時間を置いて砂糖を摂取すれば、唾液の作用で歯を守ってくれる

しかし、砂糖が耐えずに供給されれば、唾液の力が間に合わなくなり、脱灰が起こり続け、歯に穴が空いてしまいます。

だらだら砂糖を摂取すると、唾液の力が間に合わなくなり、歯が溶け続け、虫歯の穴が空いてしまう

なので、砂糖を摂取する場合は、しっかり時間を決めて、だらだら食べないことで、唾液の力を働かせて、虫歯になりにくくすることができます。

虫歯のメカニズムを知ることで、虫歯予防の戦略もはっきりしますね。

虫歯は十分に予防できる病気ですので、みなさんも虫歯になる前にしっかり予防して歯を大切にしましょう!

歯の神経、抜くべきですか?残すべきですか?

今回は、実際動画でご覧になって、どうやって歯髄の判定をするかを確認してみましょう

歯髄保存がいけると思う歯髄の状態は

1)血流:歯髄から出血があって、血管網がはっきりみえる

2)色:歯髄の色が鮮やかで、赤い(鮮紅色)

3)象牙質への付着:歯髄が象牙質にしっかり付着していて、エアをかけても剥がれない

といった表現で表せます。

https://youtu.be/sfDq5YyJAOc

逆に、「これはだめだな、、」と歯髄除去を判断するときの歯髄の状態は、

1)出血:歯髄そのものからの出血がない

2)色:暗い感じ、暗赤色・暗紫色・暗褐色

3)歯髄の付着:象牙質からエアで容易に剥がれる

こんにちは、金川歯科のかんです。

歯の痛みの原因は単純にみえて、実は複雑です。

特に咀嚼筋の筋肉痛と歯の痛みが密接に関係していることがよく知られています。

今回は、日本口腔顔面痛学会の非歯原性歯痛ガイドラインを参考に、筋肉痛と歯痛の関係を勉強してみます。

非拍動性(ズキズキは少ない)のうずくような痛みで、歯髄(歯の神経)に起因する痛みに比較して、持続時間が長いそうです。また、痛みは筋の酷使によって生じ、心理的ストレスで悪化すると記載しています。

問診では「食後に痛みが強くなる」と訴えることが多く、食事などで咀嚼筋を使った後に痛みが増悪するところが特徴です。

咀嚼筋などの骨格筋が疲労すると易刺激性の圧痛点が形成され、「トリガーポイント」といわれており、関連痛を生じさせます。口腔顔面部における関連痛のパターンとして、

1)側頭筋から上顎の歯

2)咬筋から上下顎臼歯部、耳、顎関節

3)その他:外側翼突筋から上顎洞と顎関節、顎二腹筋から下顎前歯部、胸鎖乳突筋から口腔内と前頭部、僧帽筋から下顎や側頭筋部

また、頭頸部の筋・筋膜痛の関連痛により歯痛を引き起こす頻度は50%で、その内、咬筋による関連痛が47%、側頭筋による関連痛が30%、胸鎖乳突筋、僧帽筋・顎二腹筋による関連痛が17%の順で多いと報告されています。

なので、原因がわからない歯痛ではまず、咬筋や側頭筋のトリガーポイントがあるかを確認しましょう。

咬筋・側頭筋などの圧痛点、つまりトリガーポイントを5秒間圧迫することで、歯痛が再現できるかを確認します。

また、トリガーポイントに局所麻酔をして疼痛が軽減するかを確認することで診断する方法もあります。

一応、トリガーポイントの定義として、1~2mm程度の筋肉の硬結ですが、組織学的・画像診断的に確認されないことから、その存在について議論されているそうです。

生活習慣を改善し、関連筋の疲労を是正することが大切です。具体的には、

1)肉・フランスパン・イカなどの硬いものを控え、できるだけ柔らかいものを食べる

2)ガムを噛まない

3)歯を接触させる癖(TCH)を是正し、上の歯列と下の歯列を約2~3mm話す(安静位を保つ)

4)筋肉をマッサージする

5)温湿布やお風呂で筋を温める

学術的には、その効果のエビデンスが十分でないと記載されています。

しかし、歯ぎしりの方には、スプリントの使用で、一過性に疼痛軽減がみられるという報告があるそうです。

スプリント療法は、筋筋膜性歯痛への治療効果のエビデンスは少ないものの、歯を削ったりするわけでもなく、可逆的で保存的治療なので、歯ぎしりや噛み締めの診断の意味合いもかねて、試してみる価値は十分あると思います。

今回は、筋肉痛に関連して歯痛が誘発されることがわかりました。

歯が痛いからといって、歯だけに問題をみつけようとしてはいけないんですね!

それではまた!

LINE相談・予約

LINE相談・予約